MRT-Symposium 2021 – Multiparametrische MRT der Prostata in der Routine

Tipps für Angulierung, Diffusionswichtung und dynamische kontrastverstärkte Bildgebung in der multiparametrischen MRT der Prostata.

-

Präsentationstag:23.01.2021 3 Kommentare

-

Autor:mh/ktg

-

Sprecher:Heinz-Peter Schlemmer, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (DKFZ)

-

Quelle:MRT Symposium 2021

Einen Überblick zur aktuellen mpMRT gab Heinz-Peter Schlemmer, DKFZ Heidelberg, im Special Topic ‚Prostata’ des MR-Symposiums 2021.

Derzeit gültig ist die interdisziplinäre S3-Leitlinie "Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms" V5.1 von Mai 2019. Aufgrund der hohen Dynamik des Themas wird sie derzeit wieder aktualisiert. Das Update, an dem Schlemmer selbst mitarbeitet, soll in Kürze erscheinen.

Auf Grundlage dieser Leitlinie skizzierte Schlemmer Indikationen, Protokoll und Befundung der mpMRT der Prostata.

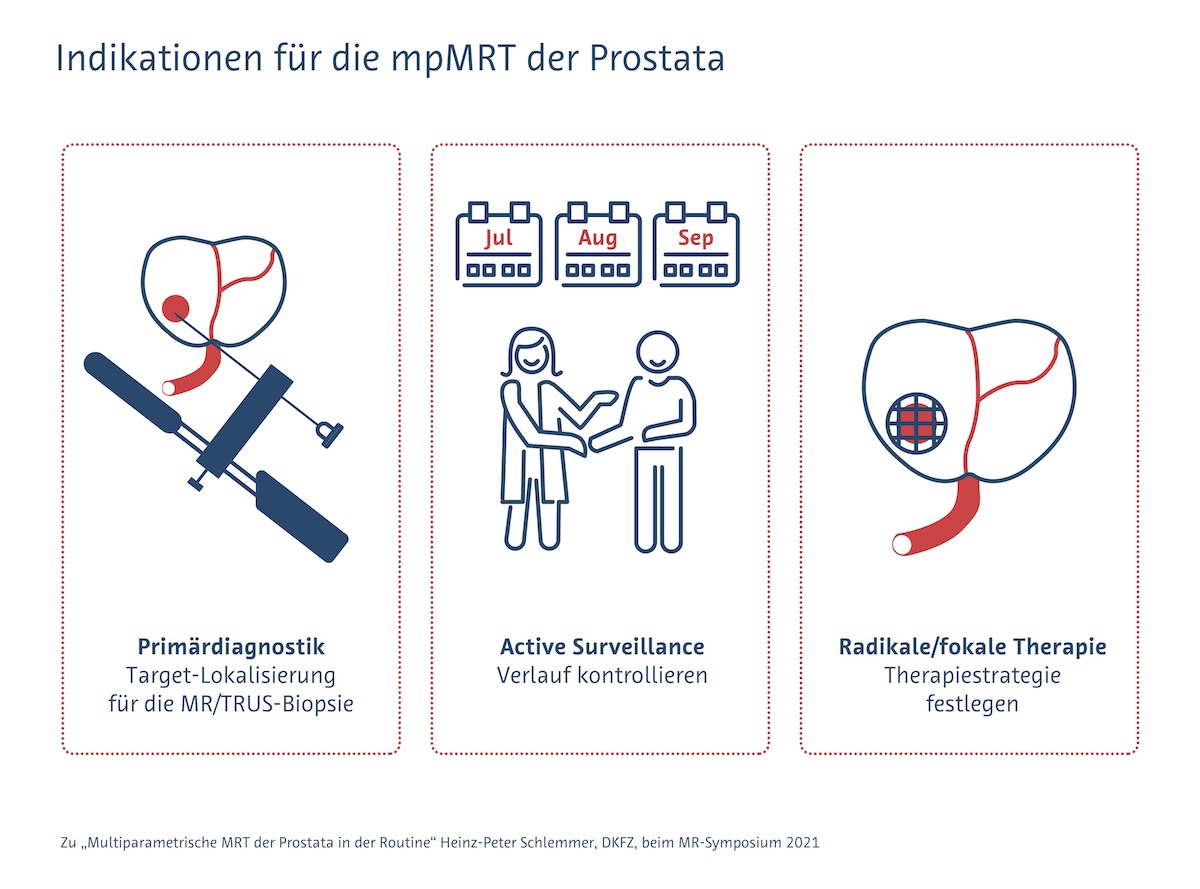

Indikationen für die mpMRT der Prostata

- In der Primärdiagnostik dient die mpMRT der Target-Lokalisierung für die MR/TRUS-Biopsie (TRUS = transrektaler Ultraschall). „Dokumentieren Sie die Läsionen so eindeutig, dass der Urologe sie auch findet“, so Schlemmer.

- Beim engmaschigen Beobachten des Patienten (‚Active Surveillance’) dient die mpMRT dazu, den Verlauf zu kontrollieren. Schlemmer riet: „Beginnen Sie rechtzeitig, um den Stand vor einem eventuellen Therapiebeginn zu dokumentieren.“

- Für die radikale oder fokale Therapie wird die Therapiestrategie anhand der mpMRT festgelegt.

Untersuchungsprotokoll

Scanner

1,5 oder 3,0T mit Phased-Array Körperspule. Auch wenn die meisten Studien zur Prostata-MRT mit 3,0T-Scannern durchgeführt werden, „reicht ein moderner 1,5-Tesla-Scanner mit guter Magnetfeld-Homogenität aus, um die mpMRT gut durchzuführen“, betonte Schlemmer auf Nachfrage aus dem Chat.

FOV

12-20 cm für Prostata und Samenbläschen

Angulierung

Verschiedene Fixpunkte sind für die Angulierung möglich: sie erfolgt axial 1) zur Prostata-Längsachse, 2) zur proximalen Urethra, 3) zur Rektumvorderwand, oder 4) zur Untersuchungsliege.

Entscheidend ist laut Schlemmer: „Dokumentieren Sie, wie Sie anguliert haben, am besten anhand einer Scout-Aufnahme, und hängen Sie einen kleinen Screenshot an.“

T2w-TSE

In zwei oder drei Ebenen (axial + koronal/sagittal) 3mm ohne Gap * ≤ 0,7mm (Phase) * ≤ 0,4mm (Frequenz)

DWI-EPI fs – Diffusionsgewichtet

Axial: ≤4mm ohne Gap * ≤ 2,5 mm (Phase und Frequenz)

ADC: zwei b-Werte; 50-100 s/mm² und 800-1000 s/mm²

Für die Detektion einen separaten hohen b-Wert ≥ 1400 s/mm² messen

Je höher der b-Wert, desto besser die Aussagekraft. Aber Vorsicht: „Bei starkem Rauschen kann die DWI falsch-normal aussehen“, warnte Schlemmer.

Einen allgemein gültigen Cut-off-Wert für den Diffusionskoeffizienten (ADC) gibt es nicht. „Dafür sind die Geräte zu unterschiedlich“, begründete Schlemmer. Innerhalb einer Institution, an der viele solche Untersuchungen gemacht werden, könne man aber durchaus einen eigenen Cut-off entwickeln.

DCE – Dynamisch kontrastverstärkt

Axial 3mm ohne Gap * ≤ 2mm (Phase und Frequenz). „Für die DCE ist keine hohe Zeitauflösung erforderlich“, so Schlemmer, „alle 15 Sekunden über zwei Minuten sind ausreichend.“

Ansätze zum Quantifizieren des Wash-In/Wash-Out sind noch nicht weit genug gediehen, so Schlemmer weiter: „Wir arbeiten hier immer noch visuell.“

Über das Für und Wider der DCE gebe es eine große Debatte, aber noch keine abschließende Meinung, erläuterte Schlemmer im Chat. Wenn die DWI nicht gut funktioniere, zum Beispiel weil zu viel Luft im Rektum war, dann sei die kontrastverstärkte Bildgebung ein guter Rettungsanker. Nicht auszuschließen sei, dass man künftig zunächst mit einer biparametrischen MRT anfange und bei Bedarf Kontrastmittel hinzunehme. „Das würde allerdings bedeuten, dass der Radiologe den Verlauf der Untersuchung genau beobachten muss“, so Schlemmer.

T1w

Axial Aortenbifurkation-Beckenboden; ≤5mm (10% Gap) * ≤2mm (Phase und Frequenz)

Befundung

Standardisiert nach PI-RADS v2.1:

- Periphere Zone (PZ) anhand von DWI und ggf. DCE

- Transitionalzone (TZ) primär mit T2w und ggf. DWI

Empfohlene Quellen

S3-Leitlinie "Früherkennung, Diagnose und Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms" V5.1, Mai 2019

www.awmf.org

ESR/ESUR Guidelines

www.esur.org

Beyer T, Schlemmer H, Weber M et al.

PI-RADS 2.1 – Image Interpretation: The Most Important Updates and Their Clinical Implications.

Fortschr Röntgenstr 2020

Radiology Assistant: Prostate Cancer – PI-RADS v2

radiologyassistant.nl

Einstieg in Prostata MRT ultrashort :-) mit vielen weiterführenden + vertiefenden Links